Wikipédia:Sélection/France/Par région

AlsaceLe Football Club de Colmar est un ancien club de football français fondé à Colmar en 1905 sous l'appellation Fussball Klub Colmar, dans la mesure où l'Alsace était alors sous administration allemande. Engagé dès sa deuxième année d'existence dans les championnats du Verband Süddeutscher Fußball-Vereine, fédération regroupant alors les clubs d'Allemagne du Sud, le FK Colmar ne s'y distingue guère. Dissous en 1914, le club est refondé en 1924 sous le nom de Football Club de Colmar, dénomination qu'il gardera la majeure partie de son existence. Le nouveau club s'affirme rapidement comme un pilier des championnats régionaux, mais refuse plusieurs fois la montée en Division d'Honneur. Il faut attendre 1936 pour que les équipes dirigeantes acceptent l'intégration de l'équipe fanion à l'élite des clubs alsaciens. Dès 1938, le FC Colmar est sacré champion d'Alsace. Pendant la seconde guerre mondiale, le FCC est l'un des rares clubs à participer à toutes les éditions de la Gauliga Elsass, malgré une certaine implication dans la résistance. En 1948-1949, les locataires du Stade du Ladhof disputent le Championnat de France amateur qui correspond alors au troisième niveau de la hiérarchie du football français. Malgré ces résultats encourageants, le FC Colmar ne se maintient pas, et s'enlise dans les championnats régionaux de Division d'Honneur (DH), puis de Promotion d'Honneur. Remontée en DH en 1961, l'équipe s'y stabilise, réalisant ponctuellement des saisons intéressantes. En 1977, le FC Colmar décide d'abandonner son nom et sa couleur bleue, et devient le Stade Colmar 77, dont la couleur est le rouge. Sur le plan sportif, c'est un succès, l'équipe fanion remontant dès la première saison en Division 3, et disputant la nouvelle Division 4 la saison suivante. Le changement d'identité du club est toutefois contesté, et de nombreux supporters et soutiens se détournent rapidement de la nouvelle entité. Retombé en DH en 1980, le Stade Colmar 77 est relégué en Promotion d'Honneur en 1983, puis en D1 départementale deux ans plus tard. En juin 1986, le club cesse toute activité. |

Aquitaine Urt (prononcé [yrt]) est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine. Le village est proche de la frontière floue du Pays basque et de la Gascogne. Fondé au XIe ou XIIe siècle par des pêcheurs, le village devient rapidement une cité prospère grâce à sa situation favorable sur l'Adour permettant d'établir un port fluvial actif, des chantiers navals, des marchés. Urt est propriété des Gramont jusqu'à la Révolution française, où la paroisse devient commune. Elle vit une nouvelle période de prospérité au XIXe siècle, et profite des progrès techniques. Puis elle décline au XXe siècle et subsiste grâce à son activité agricole ; l'explosion démographique et immobilière de la côte basque lui permet un fort accroissement de sa population à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. |

Auvergne-Rhône-Alpes L’histoire de la Savoie de 1815 à 1860 commence avec la défaite de Napoléon à Waterloo, et le Traité de Paris signé le . Le duché de Savoie est rendu aux princes de Savoie, après vingt-trois ans d’occupation révolutionnaire puis napoléonienne. Cette restauration marque cependant le début d’un éloignement entre la population savoisienne et la dynastie de Savoie. En effet, l’application d’une monarchie autoritaire donne aux Savoyards le sentiment d’être une minorité au sein d’un ensemble italophone, et par dessus tout, les tentatives d’unification de la péninsule italienne — et leurs coûts — semblent être en décalage avec les préoccupations de la population savoyarde. De plus, l’expérience française a permis aux Savoyards de prendre conscience de leurs similitudes culturelles avec leurs voisins français, malgré les différentes annexions. Un brassage culturel s’est fait notamment par le biais de l’armée sous le Premier Empire (1814), où 18 lieutenants-généraux, 800 officiers et 25 000 soldats de l’armée impériale sont d’origine savoyarde, sur un ensemble de 300 000 hommes. Lorsque, dans les années 1840, la politique italienne - début du Risorgimento - de la maison de Savoie s’accentue, la déchirure s’aggrave jusqu’à la séparation définitive entérinée par le traité de Turin de 1860… |

Bourgogne André Marie Jean Jacques Dupin, dit « Dupin aîné », était, en France, avocat, procureur général près la Cour de cassation, député, né à Varzy dans la Nièvre le et mort à Paris le . Il fut député en 1815, président de la Chambre des députés en 1832, membre de l'Assemblée constituante en 1848, président de l'Assemblée législative en 1849 et enfin sénateur en 1857. Il fut également membre de l'Académie française, après son élection en 1832. Proche de Louis-Philippe d'Orléans, roi des Français en 1830, Dupin aîné fut un acteur politique important de la politique française après la chute de l'Empire napoléonien sous les deux Restaurations. Défenseur devant la Chambre des pairs de nombreux accusés politiques, dont le maréchal Ney et Savary, il fut, à la Chambre des députés, le rapporteur de la Charte de 1830. Sous la monarchie de Juillet, Dupin, que l'on a désigné comme le chef du « Tiers Parti », a été ministre sans portefeuille dans le premier ministère de la monarchie de Juillet. Il a présidé la Chambre des députés de 1832 à 1839. |

Bretagne Nolwenn Korbell, née à Quimper le , est un auteur-compositeur-interprète et une actrice française d'expression bretonne et française et, occasionnellement, galloise, anglaise, serbe et russe. Connue pour ses chansons en breton, avec ses musiciens ou en duo avec le guitariste Soïg Sibéril, elle continue en parallèle sa carrière d'actrice. Auteur de quatre albums studio, elle donne régulièrement des concerts lors des principaux événements du monde celte, joue dans des pièces de théâtre, participe au doublage de films et de dessins animés. |

Centre L’hôtel d’Alluye est un hôtel particulier du XVIe siècle situé au n° 8 de la rue Saint-Honoré, à Blois, dans le département français du Loir-et-Cher. Construit par Florimond Robertet alors qu'il était secrétaire et notaire du roi Louis XII, l'hôtel porte le nom de sa baronnie d'Alluye. Bâti entre 1498 et 1508, l'hôtel d'Alluye est l'un des premiers monuments de style Renaissance construit à Blois. Édifié sur un quadrilatère de 30 mètres de côté, il a longtemps constitué la plus vaste résidence privée du centre-ville. Situé dans l'actuelle rue Saint-Honoré, sa façade allie éléments gothiques (culs-de-lampe) et renaissants (volutes) tandis que sa cour intérieure présente des motifs beaucoup plus italianisants, comme des médaillons figurant des empereurs romains. Longtemps propriété de la famille Robertet, l'hôtel d'Alluye passe aux Hurault de Saint-Denis puis aux Bégon dans la première moitié du XVIIe siècle, avant d'être revendu aux Louët de Terrouanne au début du XVIIIe siècle. Racheté par un ancien notaire en 1832, l'hôtel est finalement vendu à la Mutuelle générale d'assurance de Loir-et-Cher en 1866. Depuis 2007 toutefois, l'ancienne résidence de Florimond Robertet est divisée en une dizaine d'appartements de standing. Au fil des siècles et de ses propriétaires successifs, l'hôtel d'Alluye a connu d'importantes transformations et seules son aile sud et, dans une moindre mesure, son aile orientale conservent leur aspect d'origine. L'aile ouest du bâtiment a quant à elle été détruite dès le début du XVIIe siècle tandis que l'aile nord a été démolie en 1812. Classé monument historique par décret du 6 novembre 1929, l'hôtel d'Alluye peut exceptionnellement être ouvert au public, notamment lors des Journées européennes du patrimoine. |

Champagne-Ardenne Cellatex SA était une société française de filature de viscose fondée en 1981, sur la base d'une activité créée en 1902 à Givet, en Ardennes (France), et liquidée en 2000. La fermeture de Cellatex marque la fin en France d'une filière à la fois chimique et textile, née d'approches innovantes apparues à la fin du XIXe siècle, prospère dans l'entre-deux-guerres et pendant les Trente Glorieuses. Cellatex est l'ultime raison sociale d'une entreprise qui en a changé à plusieurs reprises, suite aux fusions, absorptions, changements d'actionnaires et restructurations. En 2000, la liquidation judiciaire est marquée par une occupation du site de Givet, les ouvriers menaçant d'utiliser les produits chimiques pour faire sauter les installations ou polluer la Meuse. Ce mouvement assez dur rencontre un écho médiatique important et permet aux ex-salariés d'obtenir des mesures d'accompagnement plus significatives. |

CorseL'article qui doit apparaître ici n'a pas encore été sélectionné.

|

Franche-Comté Bregille est un quartier de la ville française de Besançon situé sur la rive droite du Doubs, limitrophe du centre historique à l'ouest, du quartier des Clairs-Soleils au nord et des Chaprais au nord-est. Il s'est développé sur la colline de Bregille, qui culmine à 458 mètres, soit près de 200 mètres en amont de la rivière. Au recensement de 1999, il comptait environ 3 100 habitants, appelés Bregillots. À l'origine, le quartier de Bregille est un village prospère, appartenant au clergé de Besançon. Peu à peu, le modeste hameau se développe, notamment grâce à la vigne au XVIe siècle, mais aussi et surtout grâce à l'industrie dans le secteur des Prés-de-Vaux au début du XIXe siècle. Cependant, le site est de nombreuses fois sinistré au cours de conflits opposant la ville de Besançon à des rivaux tels que les Écorcheurs, ou encore les Autrichiens, en 1814, ce qui trouble fortement son développement. Après avoir été utilisé pour ses ressources en eau alimentant la ville, le secteur se reconvertit dans la construction de salins, connus dans la région et la France entière, accessibles notamment par le funiculaire de Bregille. Aujourd'hui, Bregille est un quartier qui garde un caractère champêtre et vivant, et qui est essentiellement une zone résidentielle et forestière. Le quartier comporte un grand nombre de villas cossues, ainsi que quelques monuments tels que le château de la Juive, l'église Sainte-Jeanne-d'Arc, les forts de Bregille et de Beauregard ou encore le cimetière juif de la ville. Le secteur dispose d'un environnement exceptionnel et diversifié, avec notamment le lieu-dit du Grand Désert, et de nombreux sentiers pédestres, qui offrent une promenade au cœur de la forêt de Bregille. |

Guadeloupe Théodore-Augustin Forcade (né à Versailles le – décédé à Aix-en-Provence le ) est un religieux français. Considéré comme un grand voyageur, il est tour à tour vicaire apostolique de Tōkyō (Japon) de 1846 à 1852, puis évêque de Basse-Terre (Guadeloupe) de 1853 à 1860, évêque de Nevers de 1860 à 1873 et enfin archevêque d'Aix-en-Provence de 1873 à 1885. Évêque à Nevers, il contribue à éveiller la vocation de Bernadette Soubirous dans les années 1860. Il s'éteint à Aix-en-Provence des suites du choléra, après avoir été contaminé au contact de malades qu'il venait réconforter. |

GuyaneLa Montagne d'Or ou mine de la Montagne d'Or est un projet d'exploitation minière d'une concession aurifère de l'Ouest de la Guyane porté par la Compagnie Minière Montagne d'Or, une co-entreprise de la société junior canadienne Columbus Gold, chargée de l'exploration, et la société russe Nordgold, chargée de l'extraction.

Le projet est contesté par des citoyens, des élus et des associations, en particulier les organisations amérindiennes et le collectif Or de question. |

Île-de-France La Maison royale de Saint-Louis est un pensionnat pour jeunes filles créé en 1684 à Saint-Cyr (actuelle commune de Saint-Cyr-l’École, Yvelines) par le roi Louis XIV à la demande de Madame de Maintenon qui souhaitait la création d’une école destinée aux jeunes filles de l’aristocratie pauvre. Cet établissement, bien qu’il perdit sa place de premier rang à la suite de la disparition de Louis XIV puis de sa fondatrice, marqua une évolution certaine de l’éducation des jeunes filles sous l’Ancien Régime. L’établissement fut maintenu pendant les premières années de la Révolution française, mais ferma définitivement ses portes en . Napoléon Ier s’inspira de la Maison royale de Saint-Louis pour créer la Maison des demoiselles de la Légion d’honneur, qui existe encore aujourd’hui sous le nom de Maison d’éducation de la Légion d’honneur. |

Languedoc-Roussillon Le Camargue est une race de petit cheval de selle rustique de couleur grise, originaire de la région de Camargue au sud de la France dans le delta du Rhône, qui couvre une partie des départements du Gard et des Bouches-du-Rhône. Il vit traditionnellement en liberté dans ses marais d'origine et sa généalogie reste mystérieuse, bien qu'il soit généralement considéré comme l'une des plus anciennes races de chevaux au monde. Mentionné durant l'antiquité, le Camargue fut occasionnellement monture de bât et de guerre jusqu'au XIIe siècle, et ensuite de tous temps utilisé comme un animal utilitaire et de travail par les habitants de la Camargue qui lui faisaient dépiquer le grain, tirer des attelages ou le montaient, entre autres, pour travailler avec le bétail avant de le relâcher en semi-liberté. Les haras nationaux instaurèrent dès leur création de nombreux programmes d'élevage visant à augmenter sa taille par des croisements pour un faire une monture de guerre, qui furent tous des échecs. Le cheval camarguais est aujourd'hui une race de selle reconnue par les haras nationaux français, mais surtout l'un des symboles forts de sa région d'origine, avec le taureau noir et le flamant rose. Il est toujours traditionnellement élevé dans des manades en semi-liberté et demeure la monture exclusive des gardians de la région qui l'utilisent pour le travail du bétail et de nombreuses fêtes folkloriques. Le cheval camarguais bénéficie également d'une grande notoriété grâce à l'équitation camarguaise et à sa forte image de tradition et de liberté née de sa présence dans les arts, notamment des histoires de Crin-Blanc. |

Limousin La limousine est une race bovine française rustique originaire du Limousin, qui est principalement vouée à la production de viande. C’est une vache de couleur froment vif, plus claire sous le ventre et autour des yeux et du mufle, avec des muqueuses rose clair. Elle est réputée pour sa rusticité, ses qualités maternelles et la qualité gustative de sa viande, qui peut être valorisée sous trois labels rouges différents. C’est également une race très utilisée en croisements avec des races locales ou laitières pour améliorer la conformation de leurs veaux. Depuis la fin du XVIIIe siècle, la race a eu une histoire tourmentée et aurait même pu disparaître, au même titre que de nombreuses autres races rustiques, mais les efforts de sélection des éleveurs ont conduit à la création du herd-book en 1886 dans un premier temps, puis à l’essor continu de la race depuis les années 1960. Elle s’est en effet beaucoup développée depuis cette époque, dans plus de 70 pays à travers le monde comme en France, où elle est aujourd’hui la seconde race bovine allaitante française en terme d’effectifs avec environ 900 000 vaches reproductrices. Les éleveurs de limousines prêtent depuis déjà longtemps attention à l’amélioration de leur race par la sélection. Ces efforts se concrétisent aujourd’hui par un schéma de sélection performant, qui a permis, conjointement avec les améliorations dans l’alimentation et la conduite des animaux, de faire de la limousine une race bouchère essentielle dans le monde de l’élevage. Ce succès l’a également conduite à devenir un symbole fort de l’identité limousine. |

Lorraine Nicolas Théobald, né à Montenach (Alsace-Lorraine) le et mort à Obernai (Bas-Rhin) le , est un géologue, paléontologue et entomologiste français. Il est surtout connu pour l'orientation nouvelle de sa thèse d'État sur Les Insectes fossiles des Terrains oligocènes de France (1937). Il a découvert plusieurs genres et plus de 300 espèces d'insectes ; toutefois, ces fossiles étant souvent très proches des espèces actuelles, ce n'est pas leur valeur stratigraphique qui est mise en avant, mais leur signification biogéographique, permettant de déterminer les caractères climatiques et environnementaux de leurs milieux de vie et de décrire les paysages de la « France » oligocène. Il est aussi un spécialiste de l'histoire géologique de tout le bassin du Rhin moyen et de la Moselle. Il insiste sur les preuves de mouvements tectoniques quaternaires principalement dans le fossé rhénan. Agrégé de sciences naturelles, il a très tôt la vocation d'enseigner et, comme professeur de géologie à l'Université de Sarrebruck, puis à l'Université de Besançon, forme de nombreux chercheurs, tout en attirant l'attention sur la nécessaire protection des ressources en eau potable et des milieux naturels fragiles. |

MartiniqueL'article qui doit apparaître ici n'a pas encore été sélectionné.

|

Midi-Pyrénées Le cheval de Mérens, Mérens ou mérengais, encore parfois nommé poney ariégeois, est une race française de petits chevaux de selle et de trait léger, rustiques et à la robe noire. Il est originaire de la vallée de l'Ariège, dans les Pyrénées centrales, dans le sud de la France et le nord de l'Espagne, près d'Andorre. D'origine très ancienne, il présente de nombreuses ressemblances physiques avec les chevaux représentés par les magdaléniens il y a 13 000 ans. Animal de travail des paysans ariégeois dans la région de Foix des siècles durant, la motorisation des transports et de l'agriculture le met en péril au milieu du XXe siècle. Le Mérens est sauvé de la disparition par Lucien Lafont de Sentenac et des communautés d'inspiration hippie, avant l'engouement pour le poney et les loisirs équestres dans les années 1970, qui relance son élevage. Il reste néanmoins assez rare. C'est un bon cheval de saut d'obstacles, d'attelage et de voltige, également utilisé pour l'entretien écologique des régions montagneuses grâce à son pied sûr et sa rusticité. Ces dernières années, deux types d'élevage tendent à se distinguer au sein de la race. L'un concerne le petit cheval massif et rustique traditionnellement élevé en semi-liberté dans les montagnes pyrénéennes, l'autre l'animal moderne et léger, également plus sportif, issu d'une sélection entamée dans les années 1980. Le Mérens a été exporté, entre autres, sur l'île de La Réunion et aux Pays-Bas. |

Nord-Pas-de-Calais L’université du Littoral-Côte-d'Opale (ULCO) est une université française située dans la région des Hauts-de-France en France. Elle est implantée dans quatre villes du littoral de cette région, à Boulogne-sur-Mer, Calais, Saint-Omer et Dunkerque, et dispose dans cette dernière ville de son implantation principale. C’est l’une des six universités de l’académie de Lille. Créé en 1991 dans le cadre des universités nouvelles à partir d’implantations universitaires plus anciennes, ouvertes à partir de 1963, l’établissement intègre le PRES Université Lille-Nord-de-France lors de sa création en 2009, et passe aux compétences élargies l’année suivante. L’établissement dispense des formations dans les domaines des Arts-Lettres-Langues, du Droit-Économie-Gestion, des Sciences Humaines et Sociales, du sport, et des Sciences et Technologie à près de 10 000 étudiants, majoritairement inscrits en premier cycle. Ses activités de recherches sont structurées autour de trois pôles, « environnement, milieux littoraux, développement durable », « mathématiques et sciences pour l’ingénieur » et « langues, littérature, histoire et culture », et sont organisées en douze laboratoires. |

Basse-NormandieLes transports urbains de la communauté urbaine d'Alençon forment un réseau de bus exploité par la Compagnie des bus Alençonnais (COBAL) dont la marque commerciale est Alto et dont la société mère est Keolis. Ces bus permettent des échanges diversifiés entre la ville d'Alençon et sa périphérie, couvrant dix communes et environ 45 053 habitants.

Le réseau de bus est formé de dix lignes dont quatre lignes régulières et six lignes à la demande. La ligne 1 représente à elle seule 70 % du trafic Alto. Toutes les lignes passent ou aboutissent au pôle d'échange de la Magdelaine (centre-ville d'Alençon). |

Haute-Normandie Le Pays de Caux est une région naturelle de Normandie appartenant au Bassin parisien. Il s’agit d’un plateau crayeux sis en Haute-Normandie, délimité au sud par la Seine, à l’ouest et au nord par les falaises de la Côte d’Albâtre et à l’est par les hauteurs dominant les vallées de la Varenne et de l’Austreberthe. Son territoire occupe toute la partie occidentale du département de la Seine-Maritime. Le nom du Pays de Caux provient d’une tribu celte, les Calètes, qui occupe le territoire avant la présence romaine. Il est conquis en 56 av. J.-C. par les légions de Jules César avant d’être intégré à la Lyonnaise par l’empereur Auguste. À la chute de Rome au Ve siècle, les peuplades franques qui s’y installent encouragent le développement du monachisme – abbaye de Saint-Wandrille (649), de Jumièges, de Fécamp (709) – et substituent le pagus à la civitas, avant son intégration à l’Empire carolingien. À partir de la fin du VIIIe siècle, des pillards vikings dévastent la région, puis s’y implantent, en fondant le duché de Normandie, en 911. Intégré en même temps que le duché au royaume de France en 1204, le pays de Caux est particulièrement frappé par les effets de la Guerre de Cent Ans et des guerres de religion, les Cauchois comme les autres Normands s’étant convertis au protestantisme en grand nombre. Au XXe siècle, après le débarquement allié en Normandie, un bombardement massif ravage la ville du Havre en . |

Pays de la LoireLe Peuple breton est un magazine d'actualité mensuel fondé à Rennes en janvier 1964 lors de la constitution de l'Union démocratique bretonne (UDB), un parti politique autonomiste à sensibilités socialiste et écologiste. Le magazine dépend financièrement du parti politique, mais la majeure partie de sa rédaction n'en est pas membre et ses colonnes sont ouvertes à d'autres courants de pensée. Média généraliste, Le Peuple breton reste toutefois un magazine d'opinion qui entend proposer à ses lecteurs de « regarder et comprendre le monde à partir de la Bretagne ».

Classé en presse périodique régionale, Le Peuple breton couvre l'information de la région depuis cinquante ans. Il a publié son numéro 600 en janvier 2014. D'un quatre pages noir et blanc au format tabloïd à ses débuts, il est passé au format A4 dans les années 1970, à la couleur dans les années 1990 et comporte 36 pages. Imprimé à 15 000 exemplaires au plus fort de son succès, son tirage mensuel moyen s'élève en 2013 à 4 000 exemplaires. Le mensuel a pour sous-titre la traduction du titre en breton : Pobl Vreizh. Ce sous-titre provient d'un autre mensuel, entièrement brittophone, et publié par l'UDB parallèlement au Peuple breton entre 1970 et 1982. Cessant sa parution en raison de problèmes financiers, Pobl Vreizh est réapparu en 1984 sous la forme d'un cahier encarté chaque mois dans la publication francophone. |

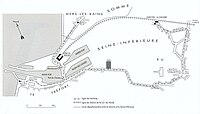

Picardie Le tramway d'Eu-Le Tréport-Mers fut mis en service en 1902 aux confins des départements de la Seine-Inférieure (aujourd'hui Seine-Maritime) et de la Somme et assura le transport des riverains et des touristes entre les trois villes pendant plus de trente ans. Avant la Première Guerre mondiale, moyen de transport populaire, le tramway, à voie métrique, véhiculait près de 500 000 voyageurs par an et des projets d'extension en direction des stations touristiques voisines de la côte d'Albâtre étaient envisagés. Le conflit, le manque de modernisation, la concurrence des automobiles et des autobus conduisirent à un lent déclin du trafic durant les années 1920 et au début des années 1930. Le tramway dut arrêter son exploitation à la fin de l'année 1934 non sans avoir marqué durablement la mémoire locale. |

Poitou-CharentesLa Charente est un département français créé en 1790 sur des critères géographiques (le bassin supérieur et moyen du fleuve Charente). Ce territoire, au cours de la période historique, n'a jamais connu d'unité, ni politique, ni religieuse, ni judiciaire. La coupure entre l'Angoumois à l'est, autour d'Angoulême, et la Saintonge à l'ouest, autour de Cognac, qui existait déjà chez les Celtes et a perduré jusqu'à la Révolution, n'a d'ailleurs pas totalement disparu.

Zone de plaine parcourue par un fleuve calme, la Charente est parsemée de nombreux sites qui attestent un peuplement dès le Paléolithique qui s'est continué sans interruption au Néolithique puis à l'âge du fer. Après une période gallo-romaine florissante, le haut Moyen Âge voit la poursuite de la christianisation et le bas Moyen Âge la construction d'églises romanes dans chaque village. Durant la guerre de Cent Ans la Charente sert un temps de frontière entre le domaine du roi d’Angleterre et celui du roi de France. Le territoire est ravagé plusieurs fois. Après une période de prospérité, en particulier sous François Ier, les guerres de religion puis l'exode des protestants paralysent l'économie qui doit attendre Napoléon III pour redevenir florissante avec le cognac et l'industrialisation (fonderies, papeteries) à Angoulême. |

Provence-Alpes-Côte d'Azur Zinedine Yazid ZidaneÉcouter (en arabe : زين الدين يزيد زيدان) souvent surnommé Zizou, est un ancien international de football français. Issu d'une famille algérienne kabyle, il est né le 23 juin 1972 à Marseille, et a grandi dans une cité de cette ville, « La Castellane ». Il est cité parmi les plus grands joueurs de football de tous les temps avec Pelé, Michel Platini et Diego Maradona et est listé parmi les 125 meilleurs joueurs mondiaux encore vivants en 2004, dans un classement conjoint de Pelé et de la Fédération internationale de football association (FIFA). Sportif préféré des Français en 2006, il fut classé à trois reprises meilleur joueur mondial de l'année par la FIFA en 1998, 2000 et 2003 et ballon d'or en 1998. Il fut par deux fois classé second meilleur joueur français de tous les temps par France Football. Jouant au poste de milieu offensif, il a été le meneur de jeu de prestigieux clubs européens, comme la Juventus de Turin ou le Real Madrid, avec lesquels il a remporté de nombreux titres nationaux et internationaux. Il s'est principalement illustré au niveau international lors de la victoire de l'équipe de France à la coupe du monde de 1998 et au championnat d'Europe de 2000. Depuis 2016, il est entraîneur du Real Madrid, où il a terminé sa carrière de joueur. |

La Réunion Jean Dugain, né le et décédé après 1787, fut l’un des plus célèbres chasseurs d’esclaves actifs sur l’île de La Réunion dans le courant du XVIIIe siècle alors que celle-ci était encore une colonie française de l’océan Indien connue sous le nom d’île Bourbon. À ce titre, il parcourut de nombreux territoires des Hauts jusqu’alors inexplorés et devint une référence en la matière pour les autorités insulaires, qui n’hésitèrent pas à faire appel à lui pour des missions de reconnaissance. C’est ainsi qu’il fut le premier homme blanc à assister à une éruption volcanique du Piton de la Fournaise en surplomb de l’Enclos Fouqué, la dernière caldeira formée par ce volcan actif. En outre, il fut peut-être également le premier colon à atteindre le sommet du Piton des Neiges, le plus haut sommet montagneux de l’île, ou au moins à le fréquenter régulièrement. Il eut un fils qui reçut son prénom, vécut en ermite pendant treize ans dans des lieux reculés de la colonie et aida l’explorateur en voyage Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent durant son ascension de son point culminant au début du XVIIIe siècle. Leur nom a été donné à plusieurs entités naturelles de la géographie de La Réunion, notamment à un petit piton de la Plaine des Cafres et à un lieu-dit habité de Sainte-Suzanne, mais aussi à une grotte difficile d’accès et à un cours d’eau aujourd’hui disparus des cartes. |