Divio

Divio était une agglomération gallo-romaine qui a donné naissance par la suite à la ville de Dijon (France).

| Divio | ||

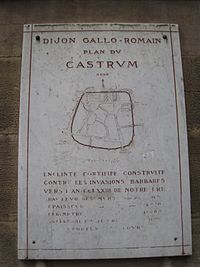

Plaque signalant l'existence passée du castrum de Dijon (Musée des Beaux-Arts de Dijon) | ||

| Localisation | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Province romaine | Haut-Empire : Gaule lyonnaise Bas-Empire : Lyonnaise première |

|

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | |

| Département | Côte-d'Or | |

| Commune | Dijon | |

| Type | Vicus | |

| Coordonnées | 47° 19′ 18″ nord, 5° 02′ 29″ est | |

| Altitude | 210 m | |

| Superficie | 10 ha | |

| Géolocalisation sur la carte : Empire romain

| ||

| Histoire | ||

| Époque | Antiquité (Empire romain) | |

| modifier |

||

Toponymie modifier

Le celtique ancien employait un thème *dëuo- « dieu, divin » à la fois dans des anthroponymes (noms de personnes et de dieux) et dans des toponymes (noms de cours d'eau et noms d'établissements). Dijon désigné sous le terme de Dibione au IIIe s., Castrum Divionense au VIe s. est un établissement qui s'est développé dans la plaine où coule le Suzon et signifierait ainsi « Lieu des eaux divines »[1].

Localisation modifier

Divio était un vicus — une agglomération secondaire romaine — situé au sud de la civitas des Lingons, peuple gaulois dont le chef-lieu était Andemantunnum, l'actuelle ville de Langres (Haute-Marne). Une voie romaine passait de l'axe sud-ouest au nord-est, venant de Bibracte puis d'Augustodunum l'actuelle ville d'Autun (Saône-et-Loire) vers Gray (Haute-Saône) et l'Alsace alors qu'une autre va du sud-est au nord-ouest, de l'Italie vers le bassin parisien.

Divio fut fortifié au Bas-Empire, par une enceinte protégeant une petite superficie, de 10 hectares[2].

Vestiges modifier

Nécropoles modifier

Divio possédait deux nécropoles :

- l'une s'étendant le long de la voie Chalon-Langres, dans les quartiers actuels des Cours du Parc jusqu'à la rue de Gray ;

- la seconde, à l'ouest, sur les positions des édifices de la cathédrale Saint-Bénigne, de Saint-Philibert et de Saint-Jean. Cette dernière nécropole, en usage dès le IIe siècle, continua d'être utilisée comme cimetière jusqu'à Louis XVI[Note 1]. Des cultes indigènes étaient mêlés à ceux des Romains[Note 2] : des stèles votives dédiées à Epona et Sucellos furent retrouvées, aux côtés des figures officielles : Mercure, Junon, Hercule et Apollon. La découverte en 1598 d'une inscription grecque disparue depuis, semble attester qu'un culte était rendu à Mithra.

Le castrum modifier

Une construction du Bas-Empire modifier

Entre 270 et 275, sous la menace des invasions barbares, sous le Bas-Empire romain, l'empereur Aurélien fit construire ce castrum autour de la ville gallo-romaine de « Divio » (Dijon) (alors d'une superficie de 11 hectares) avec 1200 m de périmètre, 10 m de hauteur, 4,5 m d'épaisseur, 33 tours et 4 portes.

Vestiges du castrum modifier

Les vestiges du castrum se composent de :

- Les ruines de la « tour de la Vicomté » ou « Tour du Petit Saint-Bénigne », aménagée en chapelle au Moyen Âge dans les cours des n°11 et 15 de la rue Charrue, classée aux monuments historiques depuis le .

- Quelques vestiges retrouvés parfois incrustés dans les murs et dans les jardins particuliers comme au 7 de la rue Hernoux, au 40 rue Amiral-Roussin, au palais des ducs de Bourgogne et au musée Rude de l'église Saint-Étienne de Dijon, côté rue Philippe Pot.

Notes et références modifier

Notes modifier

- Un sarcophage datant du IIe siècle fut découvert rue du Tillot en 1952.

- Gras 1987, p. 22.

Références modifier

- Jacques Lacroix, Le celtique dēvo- et les eaux sacrées, Mémoires de la société belge d'études celtiques, 32, Bruxelles, 2011

- Gérard Coulon, Les Gallo-Romains : vivre, travailler, croire, se distraire - 54 av. J.-C.-486 ap. J.-C., Paris, Errance, 2006. Collection Hespérides, (ISBN 2-87772-331-3), p. 21.